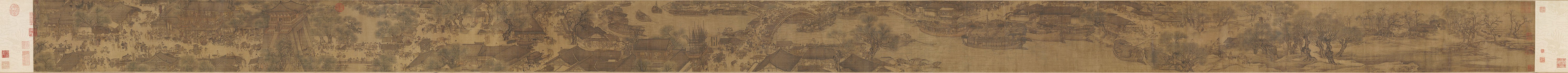

清明上河図

清明上河図(せいめいじょうがず)は、中国北宋の都開封の都城内外の殷賑(にぎわい栄えた)の様を描いた画巻である。オリジナルは北京・故宮博物院に所蔵されているが、類作が数多く伝わっている。

概要

北宋末期の翰林待詔であり、画家としても著名であった張択端の作品とされる。清明の時節の、都の東京開封府の内外の人士が行楽して繁栄する様子を描いている。季節は、春たけなわであり、その絵画的な精細描写の価値とともに、当時の市街図や風俗図として、極めて資料的価値も高いものである

明代以降、この画巻の名声を受けて画題や構図などを継承し、同名の画巻が数多く描かれた。中国美術を研究する古原宏伸は全世界に41点あるとし[1]、中国で北京故宮の関係者が多数参加して編纂された『清明上河図:珍蔵版』では50点の一覧表が掲載されているという[2]。大別すると3つの系統に別れ、一つは張択端の真作の系統、二つ目は明代の画家仇英が描いたとされる蘇州の風景を描いたもの、3つ目は乾隆元年(1736年)12月清代の宮廷画家5人が共同制作して乾隆帝に献上した作で、現在台湾の国立故宮博物院に所蔵されている「清院本」と呼ばれる系統である。

主な作品(模写)

- 日本にある「清明上河図」

- 明・伝仇英筆写本 - 大倉集古館蔵本 - 日本風の表装から中国から直接大倉に入ってきたのではなく、かなり前の時期に輸入され、後に大倉の手に渡ったと推測される。仇英本系統で画格がやや劣ることから、仇英の祖本を更に模写したものと見られる。

- 明・趙浙筆写本 - 林原美術館蔵。重要文化財、万暦5年(1577年)。

- 明・夏芷筆写本 - 茨城県筑波山神社蔵本。狩野探幽・林羅山の極書がある。清初ごろの作とする説がある。

- 奈良県立美術館本 - 箱書きに「柳里恭」(柳沢淇園)の名が記されているが、淇園の作とするには疑わしい。

他に仙台市博物館、岡山市の妙覚寺、東京国立博物館、宮内庁などに所蔵されているという。

ギャラリー

関連項目

脚注

参考文献

- 加藤繁 「仇英筆清明上河図に就いて」東京美術研究所『美術史学』90号、1943年

- 鄭振鐸 「清明上河図の研究 上・下」『国華』807-8号、1959年

- 伊原弘編 『「清明上河図」をよむ』 勉誠出版、2004年、ISBN 978-4-585-04056-9

- 野嶋剛 『謎の名画・清明上河図 北京故宮の至宝、その真実』 勉誠出版、2011年 ISBN 978-4-585-27011-9

- 楊新ほか 『図説「清明上河図」』 関野喜久子訳、科学出版社東京、2015年2月、ISBN 978-4-907051-31-0

- 古原宏伸 『中国画巻の研究』 中央公論美術出版、2005年 ISBN 978-4-8055-0505-2